「まだ乳歯だけど、いつ頃から歯医者さんに相談した方が良いの?」

「きれいな歯並びを手に入れるために、乳歯の時期で後悔したくない」という方へ

こんにちは。

名古屋市千種区の歯医者、ちくさ池下歯科・矯正歯科 副院長・矯正医の河村智子です。

先日、日本口腔衛生学会より『乳幼児期における親との食器共有について』の提言が出されたことが話題になりましたが、ご存知でしょうか?

やはり大切なお子様には、虫歯のない健康な歯と、見た目がきれいでバランスよく噛める歯並びをプレゼントしてあげたいですよね。しかし、いつ・どんなタイミングで歯医者さんに相談すればよいのか分からないという保護者の方も多いのではないでしょうか。

乳歯のときは、食事や歯磨きの良い習慣を身につけることだけでなく、生え変わりによって健康な永久歯を手に入れる準備をするために、とても重要な時期です。乳歯の健康が、永久歯の健康や体の健康に繋がっているとも言えます。

この記事では、「乳歯の時期に気を付けるポイントについて知りたい」という方に向けて、乳歯列期のトラブルや、気を付けるポイントについて歯科医師が詳しく解説していきます。

目次

乳歯列期とは

「乳歯列期」とは、乳歯(子供の歯)が全て生え揃ってから、永久歯(大人の歯)が生え始めるまでの時期を指します。

初めて乳歯が生えるのは生後6-7か月頃、たいていは下あごの前歯です。それから上あごの前歯、奥歯と順番に生えていき、3歳ごろに全部で20本の乳歯が生え揃うと、乳歯列の完成です。その後、6歳頃に初めての永久歯が生え始めます。つまり、乳歯列が完成した3歳から永久歯が生え始める6歳前後までを「乳歯列期」と言います。

乳歯列期に起きるトラブル

むし歯になってしまう

乳歯は、永久歯と比べてとても虫歯になりやすいです。

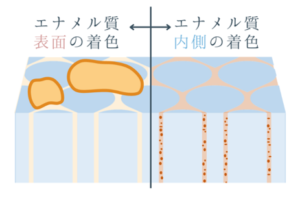

その理由としては、酸に弱いこと、乳歯の奥歯は溝が細かく汚れがたまりやすいこと、が挙げられます。また、乳歯のエナメル質は永久歯の半分程度の厚さしかありません。一度虫歯になってしまうと進行が早く、歯の神経とも近いことからあっという間に痛みが出てきます。

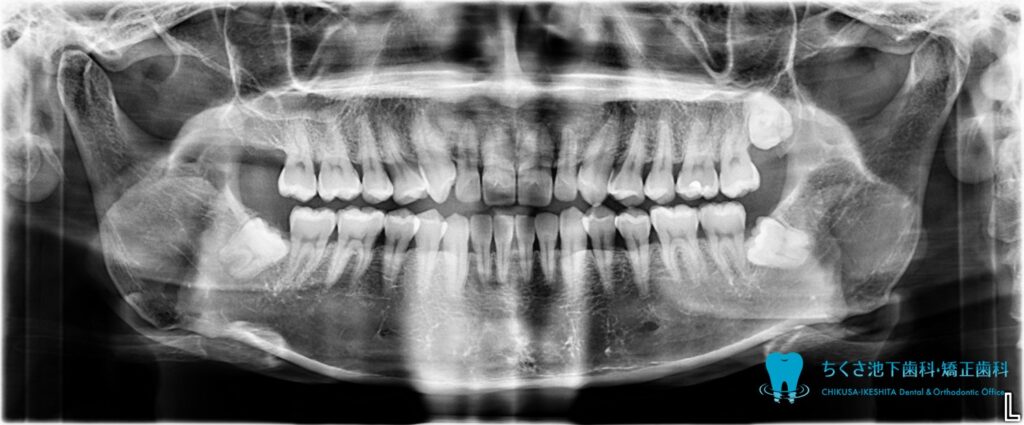

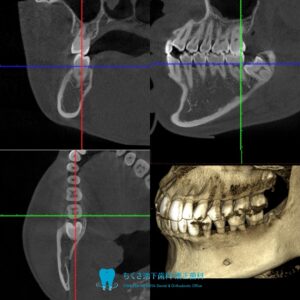

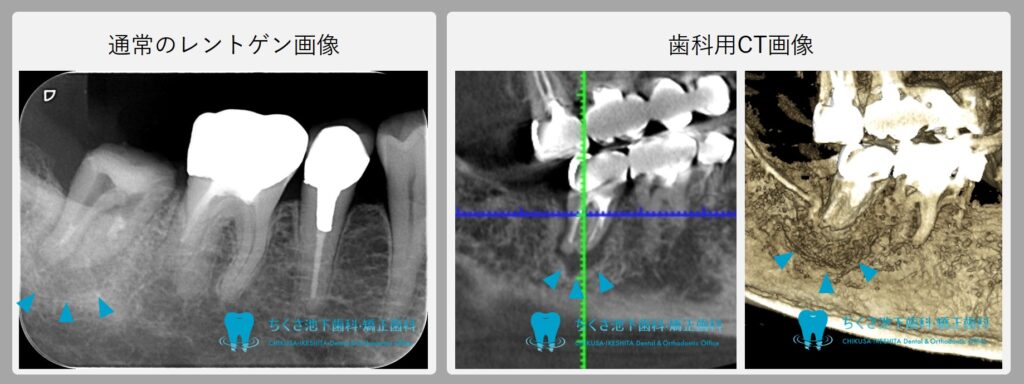

虫歯は、歯と歯の間の見えないところ(つまり、磨きにくいところ)にできやすいため、穴があくまでなかなか気付けません。気付いた時にはかなり進行してしまっており、抜歯になってしまった、なんて場合もあります。虫歯が進んで痛くなる前に発見できるよう、定期的な歯科検診が大切です。

歯並びが悪い

乳歯列での理想的な歯ならびとは、上の歯が下の歯より外側にあり、歯と歯の間にすき間がある状態です。

歯と歯の間にすき間がある、いわゆるすきっ歯の状態を心配する方が多いですが、乳歯列の場合はすき間があることが正常です。なぜなら乳歯の後から生えてくる永久歯は、乳歯よりも歯の幅が大きく、乳歯の時期にすき間があることによって永久歯がきれいにならぶからです。逆に、一見問題のなさそうな、きれいにならんでいる乳歯列は、上記の乳歯と永久歯の大きさの関係から、永久歯列ではでこぼこの歯並びとなる可能性が高いです。乳歯列の時点ででこぼこがある場合も、永久歯列でも同様にでこぼことなるでしょう。

他にも、乳歯列で問題となる歯並びは、下の歯が上の歯より外側にある咬み合わせ、いわゆる受け口です。「反対咬合」もしくは「交叉咬合」と言いますが、自然に改善することは難しい咬み合わせであるため、できるだけ早く正しい咬み合わせに治す必要があります。

乳歯の数がおかしい

乳歯は上下合わせて全部で20本ですが、時に20本すべての歯が揃わない事があります。

原因として、

- 元々作られなかった(先天性欠如歯)

- となりの歯とくっついてしまった(癒合歯)

- あごの骨の中で埋まってしまった(埋伏歯)

などが挙げられます。

これらはご自身や保護者の方が発見するのは難しく、歯科医院でレントゲン撮影をして初めて気づく事がほとんどです。

将来きれいな歯並びを手に入れるために、乳歯列期からできること

歯磨きの習慣・仕上げ磨き

歯が生えてきたばかりの始めの時期は、まず歯ブラシに慣れさせることが大事です。奥歯が生えてくるまでには歯磨きが習慣になっていることを目指しましょう。

仕上げ磨きにはいくつかポイントがあります。

歯ブラシの毛先の当て方

歯の表面を磨くときは歯ブラシの毛先を歯に垂直に当てます。歯と歯ぐきの境目は汚れが残りやすいため、毛先を歯ぐきに向かって斜めに当てましょう。歯と歯の間も歯ブラシを傾けて、しっかり毛先を当てましょう。

歯ブラシの動かし方

毛先が広がらない程度の軽い力で磨きましょう。毛先は小刻みに動かし、1-2本ずつ磨きます。強い力でゴシゴシ磨いても汚れは上手く落とせません。歯ぐきを傷つけてしまい、お子さんが痛がって歯磨きを嫌がる原因となってしまう事もあるので気を付けましょう。

仕上げ磨きのタイミング

できるならば毎食後の仕上げ磨きが理想的です。毎食後が難しい場合は、夕食後や就寝前の仕上げ磨きを習慣にしましょう。

慣れないうちは、保護者の方もお子さんも上手にできないのは仕方ありません。声を掛けてあげながら、まずは習慣化することが大事です。歯医者さんで相談すると、仕上げ磨き用の歯ブラシや仕上げ磨きしやすいポジションなども教えてもらえます。

フッ素塗布

歯にフッ素を塗ることで歯を強くし、虫歯を予防しましょう。

フッ素の効果には、

- 歯質の強化:歯の最表層のエナメル質を酸に溶けにくい性質に変え、むし歯への抵抗力を高める

- 歯の再石灰化の促進:歯から溶け出したミネラル(カルシウムやリン)を補填しエナメル質の修復を促進する

- 虫歯菌の活動抑制:虫歯の原因となる細菌の働きを弱め、歯を溶かす酸がつくられるのを抑制する

などがあります。

歯科医院で扱うフッ素は高濃度のため、3か月に1回程度の塗布がおすすめです。それ以外には自宅でも、フッ素配合の歯磨き粉や歯みがきジェル、フッ素洗口剤を使用することで簡単に取り入れることができます。特に、就寝前の使用がおすすめです。就寝中は唾液量が減り、フッ素が長くお口の中に留まるため、高い効果を得られます。

お口周りのトレーニング

MFT(口腔機能療法、Oral Myofunctional Therapy)という言葉を知っていますか?

MFTとは、「歯列を取り巻く口腔周囲筋の機能を改善する」ための訓練、つまり、お口周りの筋肉のトレーニングです。

きれいな歯並びのために、なぜ筋肉のトレーニングが重要なのかというと、お口周りの筋肉から受ける力が歯並びに大きく影響するからです。矯正治療では、矯正装置によって歯に力を加え、歯を動かします。それと同じように、お口の周りにある筋肉から受ける力で歯は動いていくのです。歯の外側には頬や唇、歯の内側には舌があり、常に歯に力を加えています。外側からと内側からの力がバランスよく加わることで、歯はあごの骨の中で正しい位置に収まっています。そのバランスが乱れるとどうなるでしょうか。

例えば、いつもお口がぽかんと開いているお子さんは、歯の外側から加わる力が弱くなります。舌で歯を押してしまう癖があるお子さんは、歯の内側から加わる力が強くなります。このように歯に加わる力のバランスが乱れてしまうと、歯が正しい位置に収まることができなくなり、歯並びの乱れにつながってしまいます。MFTによってお口周りの筋肉のトレーニングを行い、歯に加わる力のバランスを整えることが大切です。

歯医者さんで教えてもらえるMFTを実践することで、『お口ぽかんが防止できる』『活舌が良くなる』『姿勢が良くなる』など、様々な効果があります。

乳歯列期からの矯正治療

乳歯列期で矯正治療を行ったほうが良い咬み合わせは、反対咬合(上の歯と下の歯が逆になっている。受け口)や交叉咬合(奥歯で咬み合わせがずれている状態)、開咬(前歯で咬みない状態)等です。これらの咬み合わせは自然に改善することはなく、また永久歯の噛み合わせの悪さにも繋がります。乳歯の時期から、矯正治療によって正しい歯並びに治してあげる必要があります。

当院では乳歯列期のお子さんの矯正治療には「プレオルソ」という、マウスピース型の矯正装置を使用します。プレオルソは歯に大きな負担をかけずに歯やあごを移動させ、不正咬合を改善します。歯並びの改善だけでなく、口呼吸から鼻呼吸へと促したり、舌の正しい位置や正しい発音のトレーニングの効果もあります。

まとめ:不正咬合の早期発見のために、早めに歯医者さんに相談しましょう

今回は乳歯列期に、将来のきれいな歯並びのためにできることを紹介しました。仕上げ磨きやフッ素含有の歯磨き粉などはすぐにでもご家庭で取り入れられることですので、ぜひ試してみてください。フッ素塗布や歯並びについては歯科医院を受診し相談してみましょう。

虫歯や歯肉炎(歯周病)だけでなく、不正咬合(噛み合わせ・歯並びの悪さ)も早期発見・早期治療がとても大切です。早く相談しておけば良かったと後悔することがないよう、歯が生え始めたら一度かかりつけの歯医者さんに相談することをおすすめします。

名古屋市千種区にある歯医者 ちくさ池下歯科・矯正歯科では、日本矯正歯科学会認定医の資格を持つ歯科医師と、日本顎関節学会専門医・日本補綴歯科学会専門医の資格を持つ歯科医師が協力して、患者様のお悩みを解決できる体制を整えています。お悩みや不安について、ぜひお気軽にお問い合わせください。

日付: 2023年12月18日 カテゴリ:ブログ and tagged 乳歯, 予防歯科, 審美歯科, 小児歯科, 小児矯正, 歯並び, 歯列矯正, 歯周病, 歯科矯正, 歯肉炎, 矯正歯科, 矯正治療, 虫歯